5月末に開催させていただいた、Japan Housing Quality Summit 2025の講演テーマ『住宅事業を取り巻くこれからのサプライチェーンを考える』という命題の通り、これからも目まぐるしく変化する住宅業界だからこそ、経営としての次の一手を真剣に探求していかねばなりません。

各社、改革をしなければならないということは、少なくとも経営者の脳裏にはお持ちであるとお察しいたしますが、では何を改善し、何を新たなチャレンジとして自社が変化していくのかという未来計画は、恐らくなかなか適切にイメージしにくいのではないでしょうか。

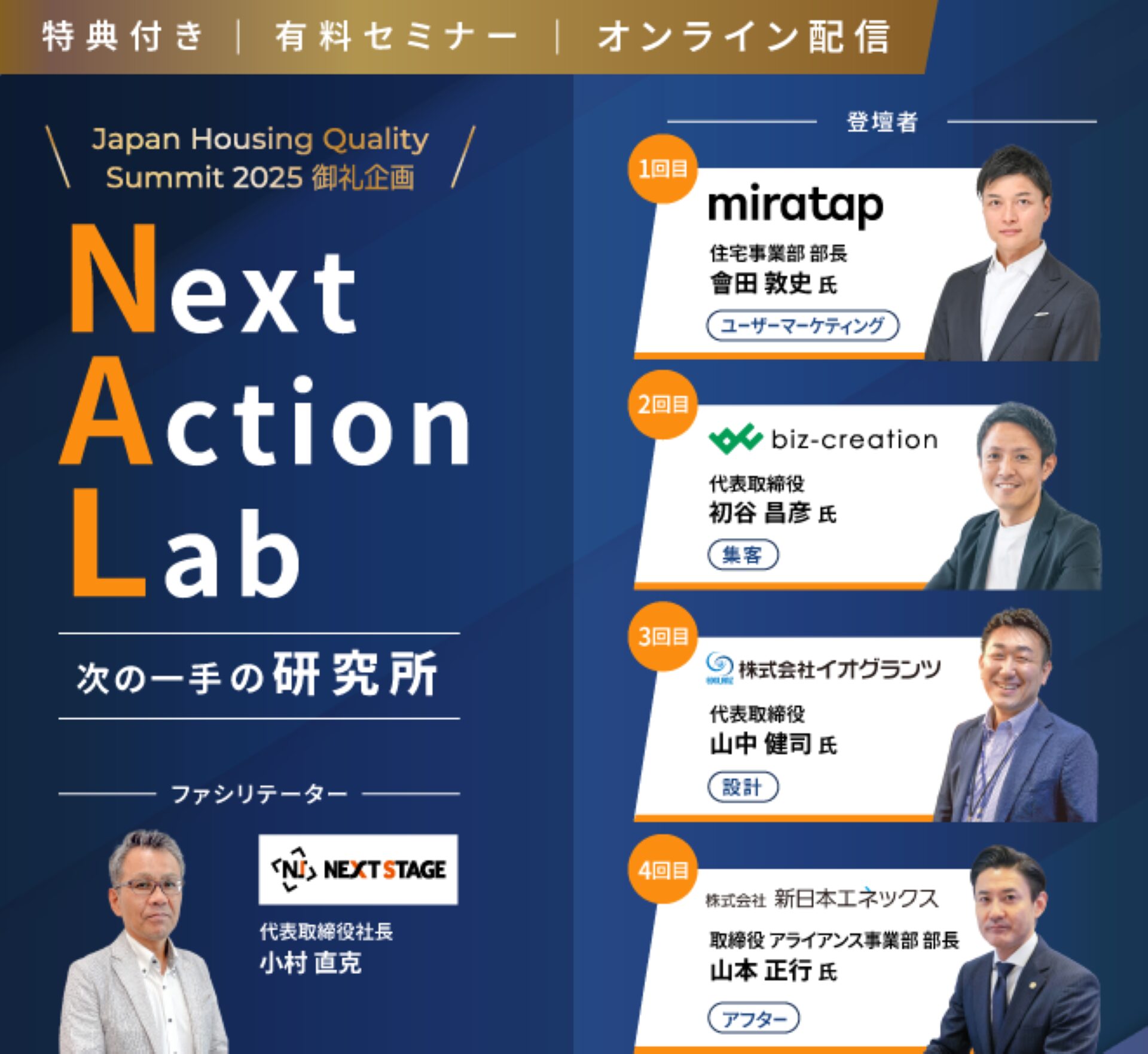

今月のコラムは、これからの皆様の具体的な成長戦略において、『サプライチェーン』というキーワードに焦点を当て、現状を分析しながら具体的に紐解いていきたいと思います。また、現在開催中のリレーションウェビナー『Next Action Labo』も是非合わせてご視聴いただき、これからのヒントになれば幸いです。

まず成長戦略とは、皆さんのお会社が持続的に成長するために、将来の市場での優位性を築き、業績を向上させるための計画や方針を指します。具体的には、自社の住宅の商品化や新しいサービスの開発、また新たな市場の開拓にとどまらず、社内の組織改革やイノベーションなど、様々な要素を含みます。

業界におけるこれまでの成長戦略の実践を振り返ってみると、ほとんどが住宅の商品化に集中します。外部のコンサルティング会社や外部リソースを使いながら自社の商品を構成していくという、いわゆる新しい住宅コンセプト訴求による受注促進が目的の取り組みです。

社内で構築することがなかなか難しいことから、ほとんどがFCやVC等に加盟をし、商品や仕組みを買ったり、真似たりという流れが定番と言えるでしょう。

決して、このような戦略を否定しているのではなく、競争優位性という点においては同業他社がこぞって乗っかることによって、どうしても商品の同質化が進んでいきます。結果的には様々なチェーンを橋渡りし続けないといけませんし、このルーティンでは自社単体での本質的な持続的成長というものは長期的に実現しにくいという点だけは否めません。

また、商品以外のサービスも同様です。例えば住宅セールスにおける販売優位性を高めるため、長期保証を含む様々な保証特典なども訴求しながら、反響率や成約率を高めていくこともよくある事例です。

当然ユーザーにとっては非常に安心感のある特典のように聞こえますが、お客様に何か不具合があって困った時に、それを払拭できるだけのしっかりとした対応が実践できるのかという社内の仕組みこそが重要なわけです。

これからのサプライチェーンを考える上での大前提として、まず住宅事業というものをピカピカにしていくためには、どれだけ複雑かつ難易度の高い事業であるかということを、改めて経営者が再認識することが大切です。つまり、あるべき姿と自社の身の丈とのギャップを未来にパーフェクトな形まで克服できそうかというイメージがどれだけ持てるか否かで大きく戦略が分岐します。

具体的には、顧客獲得から契約までのマーケティング・集客・商談・土地探し等、そして建物を計画する上での基本設計・実施設計・積算、そして計画した住宅をしっかりと契約通りに履行していく為の施工管理・工事監理、更には完成後の維持管理業務まで、考えてみれば、どれほど多くの専門的な業務を抱えなければならないかは、既にお分かりかと思います。

少なくとも大手ハウスメーカーは、これらのコンテンツを自社でやり切る覚悟があるからこそ、戦略だけでなく経営資源を最大化しながら仕組み化していきますが、地域のつくり手もこのような広角な大規模戦略に舵を切り、トータル的な競争優位性を欲張ってしまっては、一気に経営が痛んできます。だからこそ、自社に適したサプライチェーンを外部の力を借りながら、トータルで経営を回していく知恵がどうしても必要になってくるのです。

冒頭、成長戦略とは「自社が持続的に成長するために、将来の市場での優位性を築き、業績を向上させるための計画や方針」であると申し上げました。つまりこの原理原則に対し、第一に自社の強みが他社と比べて何であるのかをひとまずしっかりと整理する必要があります。

何故ならば、一部でも圧倒的に抜きん出る強みがあるのであれば、そのコンテンツだけに特化をした事業に変革させるという手もあるのです。つまり現在のベンチャー企業的戦略に似ております。

当社NEXT STAGEも、実はこの考え方で事業を拡大して参りました。極論、我々も現在の品質管理を武器に、住宅事業をブランディングしながら分譲事業や賃貸事業に舵を切っても良いわけですが、そこに敢えて舵を切らない理由があり、何よりつくり手とすまい手のギャップをいかに解決していけるのかという強いミッションや、また自社のこれまでの様々なビッグデータをどのように運用し、価値を出せるかという、他社に真似できない圧倒的な参入障壁を作っていく戦略に舵を切ったことにあります。

例えば、施工というコンテンツだけがどこにも真似できない強みがある住宅会社であれば、これまでになかった施工専門事業に特化をしても良いし、アフターというサービスに特色があるのであれば、これまでにない新しい維持管理サービスを地域展開しても良いわけです。

つまり事業ドメインを限定すればするほどニッチなサービスになり、ここに経営資源を集中させることによって新しい価値が生まれてくるものなのです。

昨今は、むしろ経営分散に拍車をかけるコンサルティング会社なども現れ、住宅事業だけでなく、飲食や福祉、またIT関連にまで手を広げる会社も少なくありません。ただ、これまでの全国的な事例を見ても、短期的収益を仮に得られたとしても、本質的な成長戦略となった事例は聞いたことがないだけに、限られた経営資源の投下場所だけはこれから慎重に吟味されてはいかがでしょうか。

一般的に、現在の住宅事業者様がこのようなアンバンドル化を覚悟を持って目指す動きはまだまだ少なく、どうしても従来の元請事業として、付帯事業も連結させてでも何とか継続していきたいという方向性が強いだけに、今回のサプライチェーンというテーマに関しては何より優先に考えていただき、製販一貫の適切な仕組みを周りと上手く連携しながらいち早く構築していただきたいのです。

これからは、経営分散型から強み特化型事業の時代にどんどん変わって参ります。皆様のお会社の顧客のペルソナ像も明確にあるのと同様、事業にも同じことが言えます。

だからこそ、何とか今年中には自社のSWOT分析を中心に事業を振り返っていただき、自社のリソースをどんな強みに集中投下し、どこの弱点をどんな会社とどうやって克服して行くのかという、具体的なプランニングとアクションに結びつけていただきたいですし、もう一度、地域のつくり手としての存在価値から紐解き、選ばれるサービスづくりに邁進していただきたいと願っております。